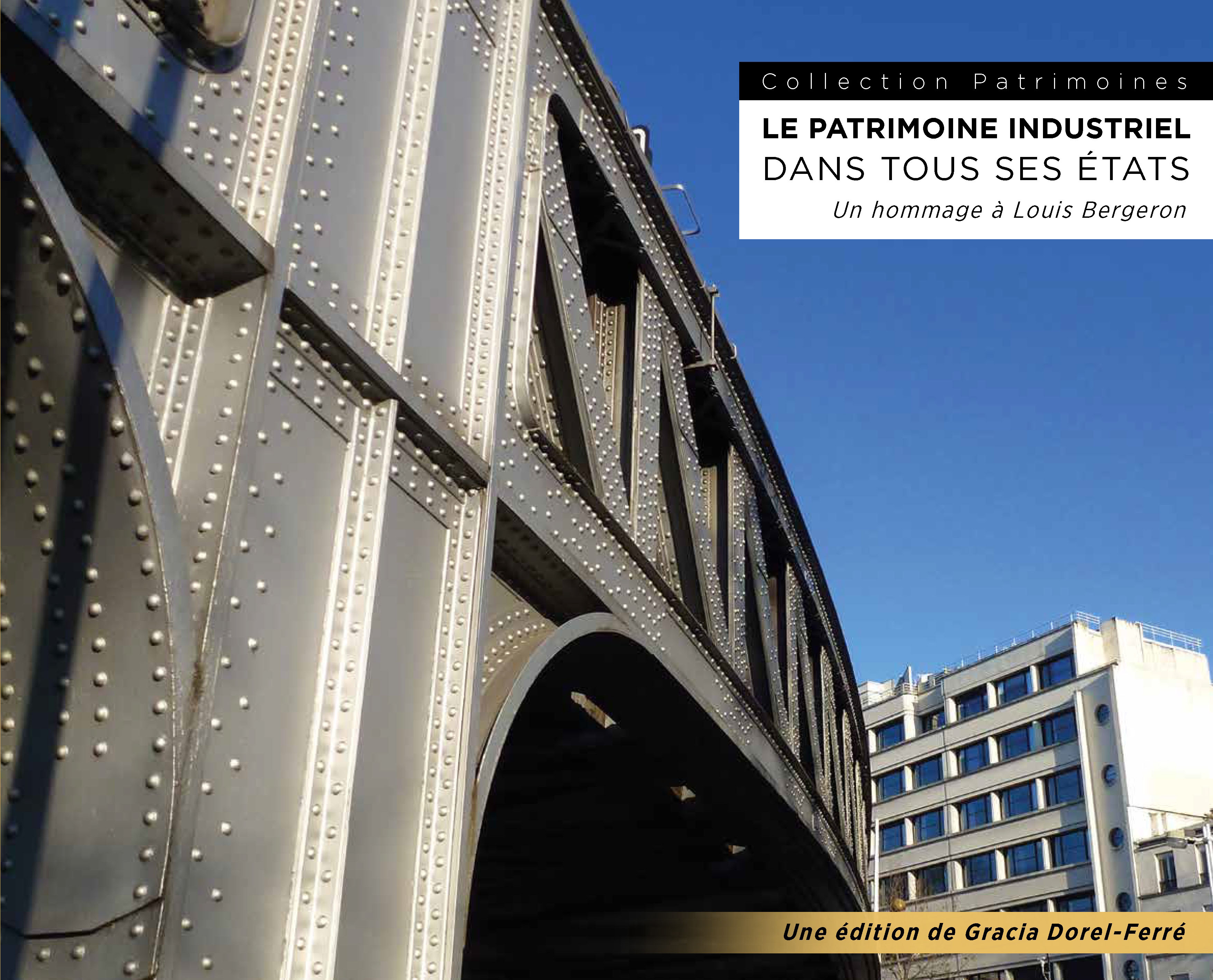

Le patrimoine industriel dans tous ses états

sous la direction de Gracia Dorel-Ferré

L’ouvrage que nous vous présentons ici rassemble les communications des journées qui ont célébré les 20 ans de l’APIC, en juin 2017. En effet, l’APIC ou Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne, a été créée en automne 1997, juste après la publication par Louis Bergeron et moi-même : Le patrimoine industriel, un nouveau territoire, Éditions Liris, 1996.

Depuis, l’APIC a organisé une quinzaine de rencontres qui ont rassemblé d’éminentes personnalités du monde scientifique et associatif de France, d’Europe et du monde, devant plusieurs centaines d’auditeurs. En 2005, une soixantaine de spécialistes et membres de structures culturelles de la Région Champagne-Ardenne collaboraient à l’édition de l’Atlas du patrimoine industriel de Champagne-Ardenne, les racines de la modernité, dédié à Louis Bergeron. Cet atlas est toujours notre référence et notre base de travail. Avec la DRAC Champagne-Ardenne nous avons célébré en 2009 la fin de l’inventaire du patrimoine industriel dans cette région par un colloque : Le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne, diversité et destinées, publié dans les Cahiers de l’APIC. Plus récemment, l’APIC a participé aux célébrations du Centenaire de la Première guerre mondiale par un colloque publié en 2014 portant sur Guerre et Paix en Champagne- Ardenne et ailleurs (1914-2014). Quels patrimoines ?

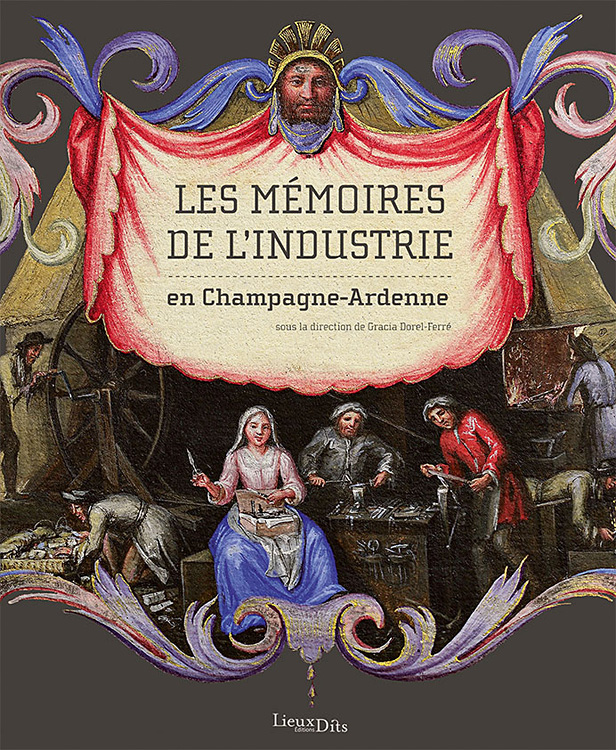

À la suite de notre enseignement à l’Université de Savoie-Mont Blanc, plusieurs titres de la collection Patrimoines du LLSETI, une collection créée à la demande de Denis Varaschin, président de l’Université, ont été publiés en collaboration avec l’APIC : La métallurgie ouralienne, par Elena Alekseeva et Venyamin Alekseev, en 2010 ; Les silos, un patrimoine à inventer, actes du colloque de Nogent-sur-Seine, en 2012 ; Villages ouvriers et villes-usines de par le monde, en 2016 sous ma direction. Au niveau régional, l’APIC a pu faire un bilan de ses travaux avec les Mémoires de l’Industrie, une exposition itinérante assortie d’une publication du même titre, aux Éditions LieuxDits en 2016.

Notre association est adhérente du CILAC, association pour le patrimoine industriel en France et de TICCIH, association internationale, expert auprès de l’UNESCO pour les inscriptions de sites industriels sur la liste du patrimoine mondial.

Pendant toutes ces années, l’ombre portée de Louis Bergeron planait sur nous : ce grand intellectuel, professeur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, mon directeur de thèse, qui m’avait confié pendant quelques temps le secrétariat de la revue l’Archéologie industrielle en France, avait inspiré et impulsé notre travail. À côté de la recherche universitaire, il avait favorisé la formation d’un réseau d’associations en qui il voyait le véritable vivier de la connaissance dans le domaine du patrimoine industriel. Devenu président de TICCIH, il n’avait cessé de susciter les mêmes intérêts en Amérique latine et en Russie ouralienne. Sa revue, Patrimoines de l’Industrie, traduisait sa recherche fervente vers une conception élargie du patrimoine industriel, qui ne peut se comprendre dans sa diversité et ses caractères communs, qu’à l’échelle planétaire. Nous avons exploré la voie qu’il nous avait tracée, tout simplement.

Le colloque a donc rassemblé les praticiens du patrimoine industriel de la Région Grand Est et de la France. Quelques-uns des chercheurs les plus reconnus sur le plan international sont venus apporter leur concours. Nous leur redisons toute notre gratitude pour le chemin parcouru ensemble.

Cette célébration réussie est aussi l’œuvre de la ville de Charleville-Mézières qui nous a accueillis dans le beau musée de l’Ardenne dirigé par Carole Marquet-Morelle. Terres Ardennaises, qui depuis plus de 35 ans oeuvre pour la connaissance, l’histoire et le patrimoine de cette belle région, et avec qui nous lie une longue amitié, a été un autre artisan de la réussite de la manifestation.

Collection Patrimoines n° 7 / Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études transfrontalières et internationales / Université de Savoie-Mont Blanc

février 2019